“Non sai mai cosa qualcuno sta passando, finché non trovi il coraggio di guardare oltre il suo talento”.

Mai fu detta frase più vera. Ci sono storie che iniziano ben prima del primo fischio, ben prima del primo contratto, ben prima della gloria. Storie che non trovano spazio nei tabellini, che non fanno rumore nei titoli, ma che gridano fortissimo dentro le teste e i cuori di chi le ha vissute. Storie fatte di vuoti, paure, urla e silenzi.

Per molti atleti, lo sport è più di una passione: è una fuga, un rifugio, una salvezza. Per Jimmy Butler, abbandonato dalla madre a 13 anni con un semplice “Non mi piaci”, il basket è stato un’ancora, che lo ha portato a diventare uno dei volti più intensi della NBA. Dennis Rodman, cresciuto nel caos emotivo e nella solitudine, ha trovato nel basket la sua forma di espressione. Un mezzo per lottare contro le cicatrici lasciate dalla sua infanzia difficile, per trasformare il dolore in colore e ribellione. Aaron Hernandez, cresciuto in un ambiente violento e schiacciato da segreti, ha cercato disperatamente di trovare un’identità nel football, lontano dal caos domestico. Ha seguito un percorso che lo ha portato alla NFL, ma che poi lo ha fatto finire in carcere, e che lo ha fatto sprofondare nel baratro della tragedia. E poi ci sono i silenzi soffocati di Patrick O’Sullivan, il coraggio vulnerabile di Clara Hughes, e le cicatrici invisibili di tanti altri. In certi casi, lo sport offre un’occasione di riscatto, una via di fuga che può salvare la vita. Ma cosa succede quando questo “salvavita” non è sufficiente a guarire le ferite interiori?

Cosa succede quando l’infanzia (quel tempo che dovrebbe formare, nutrire, proteggere) ferisce? Quando il trauma non si cura ma si sedimenta, affondando dentro corpi che corrono più veloce di tutti, saltano più in alto, colpiscono più forte? È possibile che certi fantasmi non smettano mai di inseguire, anche sotto i riflettori? E cosa può fare la psicologia dello sport per riconoscere, accogliere, curare?

Ne abbiamo parlato con il dott. Enrico Nerboldi, iscritto all’Albo della Regione Veneto, specializzato in Psicologia dello Sport, e anche allenatore di calcio con Licenza UEFA, formatore, ex calciatore e docente scolastico: il suo lavoro nel settore della performance mentale è un ponte tra il corpo e la mente, tra istinto e ragionamento, per il talento e la sua espressione più autentica.

La sua esperienza, maturata in contesti federali, scolastici e agonistici, si muove costantemente tra teoria e pratica. Lavora sul campo, tra i rettangoli da calcio della FIGC, i parquet di basket, i campi da tennis, le linee del rugby (attualmente con i Rangers Rugby Vicenza, in passato con club storici come Petrarca, Calvisano e CNAR) e i tatami di karate con l’Olympics Karate. Dal 2018 è responsabile dell’Area Psicologica del Centro Tecnico Federale FIGC di Padova e delle Aree di Sviluppo Territoriale del Veneto. Un ruolo che lo vede protagonista nella formazione degli allenatori, nella crescita degli atleti e nella costruzione di ambienti sportivi sani e motivanti. Fondatore di Studio PsikEN, Nerboldi affianca sportivi, studenti, lavoratori e famiglie nel raggiungimento del proprio potenziale. Il suo approccio si basa su metodi evidence-based (come il modello cognitivo-comportamentale) e su una profonda conoscenza dei meccanismi che regolano motivazione, prestazione e benessere psico-fisico. Un percorso professionale che testimonia una versatilità e una poliedricità rara nel panorama professionale italiano, per scavare sotto la superficie degli atleti e scoprire che la forza, a volte, nasce proprio dove il dolore ha lasciato il segno più profondo.

Introduzione generale

In che modo gli eventi traumatici vissuti durante l’infanzia possono influenzare lo sviluppo psicologico di un individuo? Quali sono i meccanismi attraverso cui tali traumi possono manifestarsi nel comportamento di un atleta professionista?

“Bisogna partire da una premessa: ogni persona è fatta a modo suo e bisogna studiare in maniera approfondita il suo passato, la sua carriera, gli eventi della sua vita per capire di che tipo di eventi traumatici stiamo parlando. Sono molti gli atleti che sono riusciti a raggiungere la fama anche dopo parecchie difficoltà. Allo stesso tempo, però, penso che ci sia una gran parte della maggioranza che non è riuscita a ottenere risultati e che è andata incontro ad una strada faticosa, difficile, arrivando magari anche al suicidio. Quindi, bisogna sempre affrontare ogni problematica come un caso a sé, verificandola a seconda dell’atleta e a seconda della predisposizione. Da qui posso partire per dire che, coloro che hanno avuto un’infanzia difficile, hanno una cattiveria agonistica, una voglia di riuscire, di rivalsa, di farsi notare, diversa da coloro che sono stati sempre protetti. Solitamente, chi ha vissuto determinate situazioni sboccerà come atleta con maggior elevazione da questo punto di vista. Questo tipo di caratteristiche, soprattutto in uno sport professionistico, viene considerato come un gran pregio. Solitamente, le persone che non hanno niente da perdere o che hanno avuto grandi difficoltà, potrebbero riuscire a far uscire il meglio di sé dal punto di vista caratteriale e agonistico. Molto spesso atleti di livello riescono a far uscire la propria cattiveria agonistica anche attraverso lo sport. Quindi è grazie allo sport che sono riusciti ad ottenere fama o successo. Quindi possiamo anche già dire che lo sport non solo può salvare la vita a molti, ma può anche portare a una realizzazione tale da essere fuori dal comune”.

Caso n.1: Jimmy Butler (NBA)

Jimmy Butler ha vissuto un’infanzia difficile. È stato cacciato di casa da sua madre senza un apparente motivo, con un semplice “Non mi piaci”. Aveva solo 13 anni e si è dovuto abituare a dormire a volte in strada, a volte da qualche amico. Sappiamo che in età adulta si è spesso reso protagonista di svariati comportamenti ambigui: l’ultimo episodio si è concluso con la trade che lo ha spedito ai Golden State Warriors, dopo vari disguidi con Pat Riley. È possibile che questi comportamenti, con conseguenti problemi, siano collegati alle sue esperienze infantili? In che modo queste possono aver contribuito alla sua mentalità competitiva e alla sua resilienza sul campo?

“Come dicevo prima si tratta di un percorso di crescita che ognuno di noi deve affrontare per far uscire il meglio o il peggio. In questo caso, Butler è andato via di casa a 13 anni perché sua mamma l’ha cacciato dicendo che non gli piaceva la sua faccia. Quindi, si tratta di una sorta di abbandono, che lo ha portato a maturare una vera e propria angoscia dell’eliminazione rispetto alla sua figura, alla sua persona. Probabilmente, in parte ha perso anche la sua personalità a seguito di questo trauma, perché è un qualcosa che ti segna a vita. Come dicevo prima, ogni atleta ha la sua storia e bisognerebbe studiare ognuna in maniera approfondita, perché ogni storia è differente, però la sua grande fortuna è stata di ritrovarsi per strada e giocare a basket nei campetti. Ha avuto la possibilità di allenarsi e far crescere il proprio talento attraverso l’allenamento, la dedizione, che molto spesso ha un ruolo chiave per la crescita del talento. E poi la sua grande fortuna è stata conoscere Jordan Leslie, che l’ha ospitato e gli ha dato casa. Questo lo ha aiutato a ritornare a credere in se stesso e a far uscire il meglio o far crescere il proprio talento. Quindi, in questo caso, è stata di grande importanza una figura di riferimento che gli ha insegnato e trasmesso alcune abitudini. Sono cresciuti insieme, si svegliavano insieme, si allenavano insieme. Attraverso questo tipo di figura, lui è riuscito a far crescere il proprio talento. Se non avesse conosciuto Leslie, probabilmente avrebbe fatto un percorso diverso. Non lo sappiamo, quindi non si può dire, però quel tipo di figura è stata fondamentale per lui. E in psicologia viene definito ‘caregiver’, cioè colui che si occupa della crescita e del mantenimento di una persona, soprattutto adolescente. Per quanto riguarda le vicissitudini con le squadre, nello specifico con i Miami Heat, come dicevi tu prima, si tratta di dinamiche di gruppo che vengono fuori con gli anni. Molto probabilmente si tratta di casi di odio-amore che si trasmette attraverso lo sport, e questo viene dimostrato. Se si rompe qualche dinamica all’interno dello spogliatoio è normale che la società o il giocatore tenda a prendere un’altra strada. Quindi, probabilmente questi conflitti interni sono venuti fuori e hanno fatto sì che non si potesse più risanare il rapporto né con la società né con i compagni”.

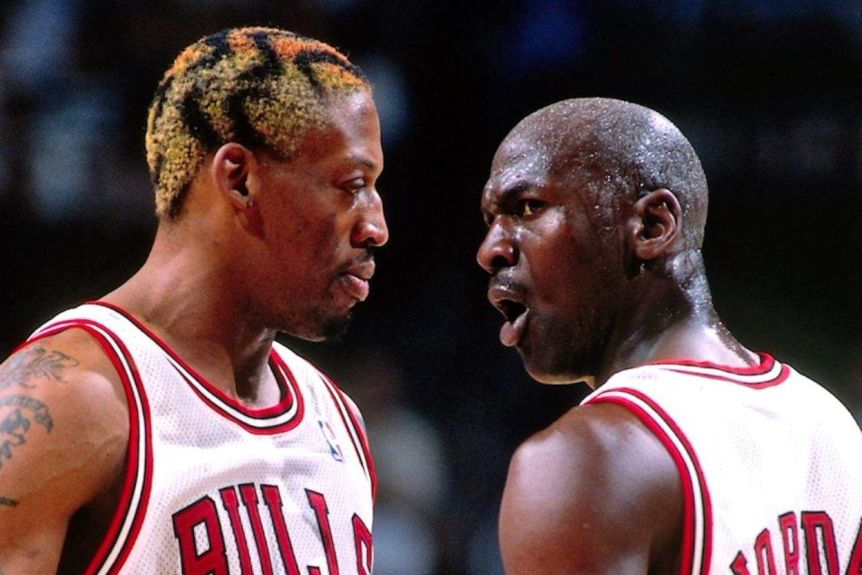

Caso n.2: Dennis Rodman (NBA)

Dennis Rodman è noto per la sua personalità eccentrica e comportamenti fuori dagli schemi. In che misura il bisogno di attenzione e l’espressione di sé attraverso modi non convenzionali possono essere ricondotti a traumi o carenze affettive vissute durante l’infanzia?

“Rodman ha avuto un percorso sportivo ma anche di vita molto molto difficile. Probabilmente anche lui, senza alcune figure di riferimento importanti, non sarebbe arrivato a livelli così alti. Sicuramente anche per lui l’abbandono è stato un evento traumatico. È cresciuto con le sue sorelle maggiori, anch’esse giocatrici di basket, sport attraverso cui è riuscito a trovare un filo di gioia. Riusciva ad alienarsi dalla realtà, a nascondere tutte le sue debolezze e trasformarle in punti di forza sul parquet. Quando era molto giovane non era neanche così alto, iniziò ad allungarsi nell’ultima parte della sua adolescenza. Da allora capì che aveva un certo tipo di predisposizione nei confronti della pallacanestro, oltre che un’aggressività tale da essere diverso dagli altri. In questo caso ci troviamo di fronte ad una personalità che non ha nulla da perdere e non ha paura né di farsi male né di far male, o quantomeno di lottare per una palla. Infatti Rodman si buttava anche sul pubblico per cercare di prendere qualsiasi pallone. Questa predisposizione è dettata dalla sua infanzia. Una delle sue sorelle lo ha fatto entrare nel giro e lui così ha avuto una sorta di seconda chance, la possibilità di aprire una seconda vita. Quando è approdato ai Detroit Pistons è venuta fuori un altro tipo di personalità. Coach Chuck Daly era l’allenatore in quel periodo, che lo ha preso sotto la sua ala protettrice. Rodman, quindi, lo ha identificato un po’ come suo padre, e in lui ha trasferito le sue figure di riferimento. Nella fase dei Bad Boys costruì il suo stile di gioco aggressivo anche attraverso le dinamiche di squadra, e così venne fuori tutto il suo talento. Utilizzava l’aggressività e la cattiveria, recuperava palloni per dimostrare le sue capacità. Arrivato a Chicago si perse, e la figura di riferimento che è riuscita a tenerlo legato ai campi da basket fu Michael Jordan. È risaputo che Rodman avesse grandi screzi con Scottie Pippen, le dinamiche di gruppo erano sempre delicate e a fil a fil di rapporti. Quindi possiamo dire che Rodman ha avuto una vera e propria evoluzione durante la sua carriera. Ma il momento più saliente risale al periodo di Detroit, quando riuscì a far uscire tutta la sua personalità e a smettere di giocare per rendere fiere le persone che avevano avuto fiducia in lui. Una volta che vieni abbandonato, che non hai più rispetto per te stesso, non hai più autostima, il tuo carattere cambia se riesci a trovare delle figure di riferimento che ancora credono in te. E così puoi dare il tuo meglio. Rodman è riuscito a far emergere la sua personalità anche attraverso la fama, che lo portò ad ottenere l’accettazione da parte del pubblico e da parte del sociale. E così si arriva al Rodman di Chicago, un po’ pazzoide, con i capelli colorati, che si rendeva un po’ protagonista anche fuori dal campo. Probabilmente anche in questo caso ci sono dei fili conduttori che legano Rodman a Butler. Innanzitutto le figure di riferimento, in secondo luogo il talento. Ed entrambi lo hanno allenato, perché il talento non arriva dal nulla. Quindi anche in questo caso, il tempo dedicato ai campi da basket è stato essenziale per la formazione. Altro punto in comune è il fatto che non avessero niente da perdere. Erano arrivati al punto di non fregarsene di niente e far vedere chi erano. Queste 3 caratteristiche hanno permesso a due persone di diventare atleti e li hanno contraddistinti”.

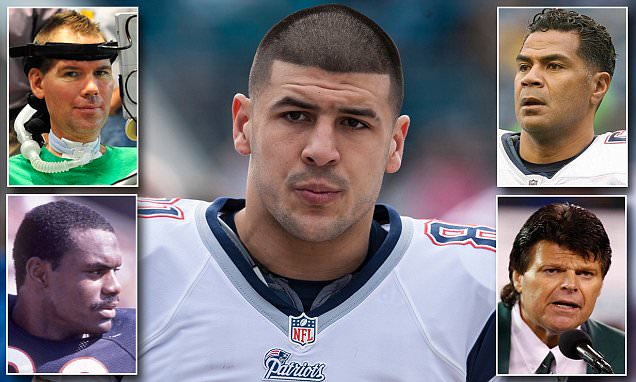

Caso n.3: Aaron Hernandez (NFL)

Aaron Hernandez ha vissuto un’infanzia molto difficile: da un padre violento (che picchiava la madre, a volte fino a farle perdere i sensi per “togliersela dai piedi” quando tornava a casa ubriaco), passando per un’accertata violenza sessuale da parte di un babysitter, fino alla possibile (ma non certa) omosessualità repressa per paura della figura paterna estremamente autoritaria. Come possono queste esperienze aver influenzato la sua psiche e il suo comportamento da adulto? Possono davvero averlo portato a una rabbia repressa tale da commettere un omicidio?

“Sì, non possiamo non prendere in considerazione l’adolescenza di Hernandez. Dobbiamo analizzarne ogni aspetto. È evidente che ha sofferto tantissimo. Le prime capacità di apprendimento di un individuo avvengono appunto durante i primi anni e durante la crescita. Questi sono i principali periodi nel quale si possono capire più informazioni possibili e rispecchiare tutte le conoscenze che sono state osservate, che sono state apprese nel mondo e nella realtà. Quindi, probabilmente, tutti coloro che subiscono violenza da piccoli rispecchiano quel tipo di realtà sulla loro personalità. Più si assorbe aggressività, più si vede violenza, più si sente violenza, anche verbale oltre che fisica, e maggiore è la predisposizione ad esserlo altrettanto. Probabilmente anche l’eventuale repressione dell’omosessualità può aver avuto un ruolo in questo, ma non del tutto. Questa rabbia repressa di cui mi hai parlato può essere dettata dalla famiglia, dai genitori, da conflitti che non sono mai stati risolti e che affiorano nel momento in cui una persona va un po’ in crisi. Anche in questo caso bisogna valutare tutti gli aspetti, innanzitutto considerare se sono state assunte sostanze stupefacenti che hanno alterato la sua coscienza o la sua percezione. Un atleta, o in generale una persona, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti dice e fa cose che in uno stato lucido non farebbe. Quindi, anche in questo caso, se avesse commesso il reato cui mi hai accennato (nell’ambito delle indagini per l’omicidio di Odin Lloyd, l’esecutore materiale del delitto resta ancora sconosciuto. L’arma utilizzata non fu mai trovata. Varie prove dimostrano che Hernandez era presente sulla scena del crimine insieme a Carlos Ortiz e Ernest Wallace, ma non c’è alcuna prova concreta che suggerisce chi sia stato dei tre a sparare. Nonostante questo dubbio, Ortiz fu condannato a 4-7 anni di prigione dopo aver accettato un patteggiamento, Wallace fu ritenuto colpevole di complicità post-omicidio e condannato a 4-7 di prigione, mentre solo Hernandez fu accusato formalmente di omicidio di primo grado e successivamente condannato all’ergastolo, ndr.) bisognerebbe andare ad analizzare quel tipo di contesto, il movente e tutto ciò che l’imputato si porta dietro. Se si è già vittima di una grandissima paura dell’abbandono e si frequenta una persona che a sua volta abbandona promettendo il contrario, sotto l’effetto di sostanze o in alterazione psicofisica, una persona può perdere il controllo e può venire fuori quello che è stato osservato e assorbito nell’adolescenza. Quindi è come se si ripresentassero certe cose nella mente di una persona, nel momento in cui si rivive quel tipo di situazione. Si tratta di momenti molto delicati, che bisognerebbe studiare a pennello per capire più specificatamente quello che una persona può passare”.

Hernandez si è trovato molto presto a far parte di un sistema sportivo molto pressante. Nell’Università della Florida era comune fare iniezioni di Toradol agli atleti, così che potessero giocare anche se sentivano dolori (per portare avanti la filosofia del “No rehab, no rebuild”). Successivamente è approdato nella NFL, che sappiamo essere diventata un vero e proprio business, come le altre leghe professionistiche americane. La cultura portata avanti era la stessa: l’importante è sempre e solo performare, non importa come stai. Un esempio emblematico di tutto questo è sicuramente rappresentato dal fatto che i New England Patriots lo aiutarono a comprare un secondo appartamento segreto in cui poteva rifugiarsi a fumare marijuana così da tenerselo “buono e tranquillo”, ed evitare di occuparsi dei suoi problemi. La forte pressione che Hernandez sentiva può aver contribuito al suo declino psichico?

“Sì, e posso dire che si tratta di un problema generalizzato, ma specifico dello sport. La società sportiva tende a voler ottenere risultati subito, senza preoccuparsi troppo del benessere e di quanta pressione sta esercitando sul proprio atleta. Ci sono società che spingono all’eccesso il concetto di risultato, che è più importante della performance o del benessere. È un problema comune soprattutto in America. Ci sono molte società professionistiche che puntano ai risultati, non preoccupandosi della crescita, dello sviluppo e del mantenimento di determinate qualità e doti. D’altronde la mentalità del singolo si costruisce a seconda della società in cui si trova. Come dicevo prima, quando Rodman andò a giocare a Detroit, cominciò a costruire il suo carattere aggressivo anche attraverso la mentalità della squadra stessa. Nel caso di Hernandez possiamo trovare qualche riferimento, a seconda della situazione in cui ci si ritrova si può far uscire ciò verso cui va la propria predisposizione. Sono d’accordo con te riguardo il fatto che non andrebbe bene, si può potenzialmente danneggiare una persona. Può andare bene una volta, prendi il Toradol e giochi perché non senti niente. Ma ci sono giocatori che si possono perdere. Magari va bene un anno, poi vai via e non trovi più quello stesso modus operandi. Magari a quel mood differente non sei abituato, perché non fa parte della tua personalità e non ti aiuta a far uscire il meglio di te. Quindi, a seconda del tipo di carattere che l’atleta ha, a seconda dei valori morali che la società ha, si può trovare un punto d’incontro. Continuo a citare Rodman, perché per me è un ottimo esempio. Quando arrivò a Chicago riuscì a evadere, ma nella maniera sbagliata. Faceva festa, non si presentava agli allenamenti. Poi, però, vedendo Michael Jordan, riusciva a rialzarsi. Per Hernandez è lo stesso identico discorso. Una volta che arrivi in un ambiente, riesci a settarti nel tipo di mood che la società vuole vedere ed ecco che viene fuori il meglio di te. Però è difficile, perché gli atleti sono bombardati da tante pressioni, aspettative, stress, media. Anche in questo caso ci vuole un po’ di consapevolezza e di conoscenza di strategie per come gestire tutto quello che ci sta intorno. Perché un atleta ad alti livelli non deve pensare soltanto a giocare, una volta che esci dal campo c’è la tua vita. Molto spesso tanti atleti si perdono perché super miliardari, hanno tutto dalla vita, riescono a ottenere tutto quello che vogliono quasi con naturalezza. Ed ecco che inizia il tracollo. Insomma, bisogna avere cura dell’atleta e soprattutto della persona che è, perché prima viene la vita e poi viene lo sport. Anche se per molte società è il contrario, ce ne sono alcune che si occupano in maniera importante del benessere psicofisico dei propri atleti, e cercano di fornire loro servizi adatti a far sì che siano in uno stato di comfort. E in questo hanno un’importanza fondamentale anche il coach e lo psicologo dello sport”.

Aaron si è suicidato in carcere nel 2017, il giorno dopo che Michele McPhee ha rilasciato dei commenti aberranti riguardo la sua presunta omosessualità, nell’ambito del The Kirk & Callahan Show. Incalzata da Kirk Minihane e Gerry Callahan, la giornalista non si è risparmiata dal fare battutine di poco gusto, velate da metafore sul football: lo hanno definito un “tight end dentro e fuori dal campo”, aggiungendo che “poi è diventato un wide receiver” e che calciava “con entrambi i piedi”, oppure ancora che venisse chiamato “smoocher” (“uno che bacia tanto”, espressione usata per sottolineare la presunta omosessualità di un uomo) e “limp wrist” (un uomo dal “polso molle”, espressione molto offensiva a meno che non usata in maniera ironica da un uomo dichiaratamente gay). La giornalista si è successivamente scusata, ma la poca eleganza di ciò che ha detto rimane. Pensi che tutto ciò possa aver avuto un ruolo nel suicidio di Aaron, avvenuto il giorno dopo la puntata? E, più in generale, come delle battute di questo tipo possono influire sulla psiche già poco stabile di una persona fragile?

“Sì, è possibile che abbiano avuto un ruolo importante. La vita è fatta di alti e bassi, un giorno non è mai uguale all’altro e ogni atleta sa benissimo che ci sono fasi di super-up, nel picco massimo, e altri in cui abbiamo proprio bisogno di sostegno per capire come uscire da una fase tremenda. Sono molti i casi di atleti che possono avere dei traumi importanti ma riescono a ottenere ottimi risultati nello sport. Sicuramente in un periodo della vita come quello Hernandez, in cui era molto fragile, in carcere, attaccato da tutti i fronti, dai media, e in una fase molto delicata della sua vita, ha preso una decisione irreversibile perché si è reso conto che aveva il mondo contro. In questo caso, l’episodio successo la sera prima ha inciso se il diretto interessato ha visto la puntata, perché non sappiamo se l’abbia vista o no. Se così fosse, probabilmente è stato la goccia che fatto traboccare il vaso di una persona molto debole, che magari cercava soltanto attenzioni, cercava soltanto qualcuno che gli volesse bene. Questo è un tipico caso in cui viene a mancare una figura di riferimento, che spesso riesce a salvarti. Hernandez è stato abbandonato all’interno del carcere, e probabilmente si è lasciato andare. Gli aspetti che hanno inciso sono tanti, ma in primo luogo credo fortemente che il problema sia stato non avere persone di fiducia al proprio fianco, che credessero in lui e che lo aiutassero a uscire da queste situazioni”.

Dopo la sua morte, gli è stata diagnosticata una grave encefalopatia traumatica cronica (CTE). Nello specifico, si tratta del caso più grave mai riscontrato in un uomo della sua età (27 anni al momento della morte), tanto che il suo cervello era paragonabile a quello di un uomo di 67 anni. In che modo questa condizione neurologica, combinata ai vari traumi infantili, può aver contribuito ai suoi comportamenti violenti?

“Da questo punto di vista tutto incide. Questa condizione, che va a prosciugare un po’ il cervello e lo rende meno plasmabile, con capacità di apprendimento inferiori, con deficit comportamentali o neurocognitivi, incide sicuramente sul benessere. Probabilmente Hernandez sapeva o sentiva che qualcosa di diverso stava succedendo. Quindi, tutta la sua aggressività repressa, accumulata quando era molto molto giovane, doveva uscire fuori in qualche modo. È probabile che sia stato coinvolto in molti atti aggressivi, a cui lui stesso non riusciva a trovare una spiegazione, ovviamente causati da questa condizione. Probabilmente, una figura medica specializzata in neuroplasticità cognitiva o neurocognizione lo avrebbe potuto aiutare, perché questa condizione prima di tutto va riconosciuta. Una volta riconosciuta, aiuti l’individuo a saperla gestire e a saper convivere con essa. Perché la persona che ne soffre, anche se non sa cosa le sta succedendo, ha tanti dubbi all’interno della testa. E sono rilevanti il comportamento, la comunicazione, il linguaggio. Probabilmente anche questo incide parecchio, per questo arriva il tracollo. Quindi, secondo me, questa condizione incide soprattutto se non riconosciuta, perché l’individuo è pieno di dubbi e di punti interrogativi a cui non sa rispondere, di comportamenti che non sa spiegare. Questo può portare a un filo di depressione, un po’ di tristezza generale nell’individuo. Nel caso di Hernandez, se a questo aggiungiamo anche altri aspetti come dichiarazioni riguardo una presunta omosessualità, le speculazioni dei media, è chiaro il perché sia arrivato al suicidio purtroppo. Questo gesto estremo è probabilmente la somma di più fattori. Può essere che i commenti di McPhee abbiano scatenato in lui un senso di vergogna o di irrealizzazione, ma potrebbe averlo fatto in primis perché lui stesso non si sentiva più vero, non si sentiva più la stessa persona che era riuscito a costruire nel tempo. Io però analizzerei il suo caso clinico e la sua condizione non tanto per il suicidio, quanto per l’omicidio che ha probabilmente commesso. La consapevolezza della presenza della CTE aiuta a dare una spiegazione all’omicidio, anche se non giustificandolo. Probabilmente, se si fosse saputo prima che Hernandez soffriva di CTE, non sarebbe finito in carcere ma in una clinica. E, magari, si sarebbe potuto salvare”.

La CTE è stata identificata post-mortem in tanti altri atleti. E, cosa ancora peggiore, in tanti si sono suicidati proprio come Aaron. Alcuni esempi possono essere Junior Seau, Dave Duerson, Shane Tuck, Ray Easterling o Jovan Belcher (che ha ucciso la sua fidanzata prima di togliersi la vita). Si tratta di giocatori di football americano, ma sappiamo benissimo che la CTE è causata da ripetuti traumi cranici. Di conseguenza, è una condizione tipica degli sport da contatto o da combattimento. Quando si parla di essa, il primo nome che viene in mente è infatti quello di Chris Benoit. Nel suo caso, la CTE era così avanzata che il suo cervello somigliava a quello di un paziente di 85 anni con Alzheimer. I traumi cranici ripetuti in che modo possono portare allo sviluppo di questa condizione e quali sono i suoi effetti sul comportamento di un individuo e sulla sua salute mentale?

“Ricordo di uno studio pubblicato sul JAMA (Journal of the American Medical Association, ndr.) nel 2017, che mi ha colpito molto. Lessi che esaminarono più di 200 cervelli di ex giocatori di football americano deceduti. Ricordo che il 99% dei cervelli esaminati presentava l’encefalopatia traumatica cronica, e questo dato mi colpì. Ciò significa che i traumi celebrali, e quindi le botte in testa continue, soprattutto in età giovanile, inducono significativamente il rischio di questa malattia. Il dato si abbassa all’87% se consideriamo i cervelli di ex atleti che hanno terminato l’attività precocemente. Le conseguenze, e quindi i sintomi per gli individui che soffrono di questo disturbo, possono variare dall’avere un disturbo dell’umore, depressione, impulsività come nel caso Hernandez, deficit cognitivi, di memoria, e delle due malattie più comuni dell’invecchiamento celebrale come Alzahimer o Parkinson. Per quelli che sono i dati raccolti, sicuramente le associazioni, le società e le federazioni, potrebbero agire per il bene degli atleti stessi che inducono lo spettacolo tanto desiderato e portano milioni di fatturato”.

Quali misure preventive possono essere adottate negli sport ad alto rischio per proteggere gli atleti da questa condizione e, soprattutto, per evitare di scoprirlo dopo una tragica morte?

“Questa è una bella domanda. In realtà anche qui bisognerebbe approfondire ogni caso, ma riusciamo comunque a dare una risposta generale. Gli sport da contatto sicuramente portano traumi non solo psicologi, ma anche fisici. I danni possono colpire la spina dorsale, il cervelletto, l’emisfero destro oppure sinistro. Ciò significa che per questo tipo di sport ci vorrebbe un occhio di riguardo in più rispetto agli sport di non contatto. Bisogna lavorare di più, soprattutto studiando in maniera approfondita tutti questi casi. Si potrebbe pensare a caschi più all’avanguardia, con protezioni specifiche. Oppure modificare leggermente il regolamento, per cercare di ridurre il rischio di traumi cranici, ad esempio vietando alcuni placcaggi in testa a massima intensità, o cercare di obbligare le società a monitorare costantemente la salute neurologica degli atleti. Certo, c’è anche da dire che non possiamo sapere se, durante la loro carriera, gli atleti hanno assunto medicinali, psicofarmaci o altri tipi di sostanze che hanno indotto a questo tipo di fenomeno. È un discorso che si lega un po’ a ciò che dicevamo prima riguardo al Toradol. Gli atleti vivono periodi di vita molto diversi, in alcuni sei al massimo della forma e non hai bisogno di nessuno che ti protegge, in altri casi ci si ritrova a dover aumentare le proprie performance attraverso altri tipi di strumentalizzazioni. È probabile che, ad alti livelli, le società inducano gli atleti a massimizzare Ie loro performance anche attraverso strumenti che potrebbero danneggiarli a lungo termine. Quindi è su questo che bisogna lavorare, aiutando le società ad evitarlo. Persino i numerosi studi che vengono fatti non vengono presi in considerazione così tanto come dovrebbero. Perché, fin quando l’atleta sta rendendo, va bene tutto. Ed è così che si arriva ad un bivio: è meglio rischiare la salute ma vincere o il contrario? Molto spesso le società scelgono la prima opzione”.

La consapevolezza dei rischi legati alla CTE è aumentata negli ultimi anni. Come possono le organizzazioni sportive bilanciare la necessità di spettacolarità con la responsabilità di garantire la sicurezza e la salute a lungo termine degli atleti?

“Si tratta di un cambio culturale, cosa che è molto difficile da attuare. Io credo che, però, una soluzione per le società ci sia. Quando si prende un giocatore forte ma già adulto e formato, può essere un’incognita così come una certezza. E le società arrivano a pagarlo anche milioni. Se invece si concentrassero sulla crescita nei settori giovanili, questi problemi verrebbero sempre meno, perché si va a creare una predisposizione al talento che può essere riconosciuto fin da quando sono ragazzi e si ha modo di farli crescere attraverso l’esperienza, attraverso le capacità dei tecnici presenti, attraverso un ambiente che li porti a realizzarsi. In quel caso potremmo vedere chiaramente che la società sta seguendo dei valori specifici, ha costruito dal basso tutto il suo successo, è riuscita a focalizzare l’attenzione sulla crescita e lo sviluppo del talento fin dai giovani per costruire la propria identità. Chiaramente bisogna anche prendere i giocatori che vengono da fuori, per rinforzare la rosa. Sicuramente in America si lavora molto meglio sulla crescita giovanile rispetto all’Italia, si dedica molto più tempo allo sport anche a livello scolastico. Potrebbe, però, fare uno step successivo investendo maggiormente sui settori giovanili piuttosto che sulla prima squadra. È quello che hanno fatto gli Chicago Bulls con Butler, che credo rappresenti un ottimo esempio in questo caso”.

Altri casi

Come Hernandez, anche Patrick O’Sullivan ha subito abusi fisici e psicologici da parte del padre, nel suo caso legati alla carriera nell’hockey (NHL). Dennis Hernandez e Ted O’Sullivan costringevano i loro figli a fare sport, ma non solo: li spingevano a diventare i migliori giocatori possibile, arrivando addirittura a metterli sotto pressione e fargli affrontare durissime prove fisiche. Un padre del genere, quanto può influire sul benessere mentale ed emotivo di un atleta?

“Il condizionamento genitoriale è fondamentale per la crescita dell’individuo prima, e dell’atleta poi. In questi casi ci sono, però, più sfaccettature. Ci sono genitori che pressano i figli per far sì che ottengano successo, ma ciò non succede a causa della troppa pressione. Tanti ragazzi, a causa delle troppe aspettative, abbandonano lo sport. Altri, invece, seguono veramente il loro sogno e arrivano ad ottenere grandi risultati anche dopo questo tipo di esperienze personali. Ci sono genitori iperprotettivi e genitori che tendono a lasciare il figlio troppo libero. Gli estremi non vanno mai bene, le vie di mezzo sarebbero sempre l’ideale. Nel caso di Hernandez abbiamo un genitore che ha costruito una mentalità aggressiva, una mentalità forte e dedita anche alla sopportazione del dolore. E, portare tuo figlio a sopportare il dolore così tanto, significa portarlo ad una condizione che altri atleti non hanno mai raggiunto. Di conseguenza, il ragazzo sarà più abituato a superare le difficoltà, ma si tratta di un caso su 100. Gli altri 99 si perdono, si buttano nelle droghe, cambiano strada, abbandonano la famiglia. Quindi si tratta davvero di casi rari. Una cosa è aiutare la crescita di un figlio e renderlo autonomo, dargli fiducia. Un’altra cosa è volere che un figlio ottenga un obiettivo, anche a livello economico. Ci sono molti genitori che seguono il figlio ovunque perché sperano di ottenere tanti soldi e prendersi il merito del successo. Bisogna studiare caso per caso. Per quanto riguarda Hernandez, bisognerebbe capire se il genitore soffrisse di narcisismo o di egocentrismo, che potessero portarlo a mettere da parte tutto ciò che non avesse a che vedere con la sua persona. In casi come questo, lavorare con professionisti ti dà modo di svilupparti e resistere anche alle intemperie esterne. Inoltre, proprio per il motivo che sottolineavo prima, è importante che il professionista lavori anche con le famiglie, così che si vada nella stessa direzione”.

La morte di un genitore di questo tipo, quindi abusante, ha un impatto significativo sulla psiche di una persona nonostante l’atteggiamento autoritario e la continua tensione? Può contribuire alle difficoltà emotive e comportamentali che si sviluppano in seguito, come successo ad Hernandez (16 anni al momento del lutto), oppure il suo è un caso isolato?

“A 16 anni, le abilità cognitive di un individuo sono semi complete. La struttura cerebrale ha già assorbito tutte le esperienze passate. Quindi un genitore molto aggressivo, come è stato Dennis Hernandez condiziona il figlio e lo porta fuori strada. Probabilmente ci sono state fasi nella vita di Aaron in cui la mancanza del genitore è stata un sollievo e lo ha alleggerito, e altre in cui invece era il contrario. Quindi, la morte del padre lo ha probabilmente legato in questa biforcazione che, da una parte, lo ha portato a liberarsi di una persona che era stata violenta e aggressiva con lui, dall’altra, ha scatenato una sorta di senso di colpa e di angoscia dopo aver assorbito la realtà dettata dal padre, impedendogli di conoscerne un’altra. Con la mancanza di questa figura, non è riuscito più a riconoscere la realtà che aveva costruito nell’adolescenza, quindi è probabile che abbia perso un po’ la bussola. Ci sono atleti che sono andati via di casa proprio per questi motivi, e che sono riusciti a trovare la propria strada lo stesso. È un continuo dualismo tra l’essenza di una persona, gli obiettivi che vuole raggiungere, e la propria quotidianità. Hernandez aveva una figura di riferimento talmente altalenante che lo portato a essere quasi come lui. Un percorso con uno psicologo lo avrebbe aiutato a mantenere un po’ di più la retta via”.

Clara Hughes è stata l’unica atleta ad aver vinto medaglie sia ai Giochi Olimpici estivi sia invernali. Ha affrontato un’infanzia segnata dall’alcolismo del padre, che l’ha portata a comportamenti autodistruttivi nell’adolescenza, ma ha utilizzato lo sport come mezzo per sfuggire a una situazione familiare difficile. È comune che gli atleti utilizzino lo sport come meccanismo di coping per traumi infantili?

“C’è un momento preciso in cui un atleta cambia: quando comincia a fidarsi di sé. Quel momento spesso inizia con una scintilla che viene da dentro e che, a volte, ha solo bisogno di un po’ di gas. Lo sport è la scusa perfetta per parlare di vita. Perché educa alla fatica, alla responsabilità, al carattere. E se questa non è vita, allora cos’altro lo è?”.

Dott. Nerboldi

“Questa è una domanda bellissima, perché racchiude il punto di questa chiacchierata: l’importanza dello sport, che può salvare la vita ma anche creare successo personale. E non intendo a livello monetario. Lo sport aiuta la crescita, lo sviluppo di regole, di valori morali, di relazioni. Ci sono miliardi di dinamiche che valgono forse di più della vita stessa. Per alcuni atleti, entrare in campo significa alienarsi dalla realtà. Iniziando a giocare, sentono che si stanno realizzando. Un atleta, pur avendo le sue difficoltà e i suoi traumi, se riesce a dedicare tanto tempo allo sport e a migliorare, può realizzare i suoi sogni. Ci vuole fiducia in se stessi, figure di riferimento, un po’ di talento da sviluppare e sicuramente un po’ di fortuna. Ma non è la vita che insegna lo sport, è lo sport che insegna la vita. Secondo me è questa la morale di oggi, lo sport ci salva la vita. L’ha salvata a Rodman, l’ha salvata a Butler, l’ha salvata a tanti atleti che si sarebbero ritrovati per strada. È quella la via di fuga”.

Considerazioni generali

Quali segnali possono indicare che un atleta sta lottando con traumi passati, e come si può intervenire in modo efficace?

“Un atleta difficilmente riesce ad aprirsi. Quindi, prima di tutto, bisogna instaurare una relazione di fiducia tra l’atleta e il professionista. L’atleta deve sentirsi bene, a suo agio. Spesso, nel professionismo, gli atleti con molta personalità fanno muro e tendono a non parlare. Ma mascherare le proprie debolezze è già un aspetto chiave per un professionista. Sicuramente alcuni elementi comportamentali aiutano noi professionisti a comprendere delle cose: può essere lo sguardo, le spalle o un atteggiamento. Ad esempio, sono molti gli episodi in cui Rodman ha mostrato un atteggiamento aggressivo anche a bordo campo, quando non stava neanche giocando. La mia figura deve osservare bene dinamiche come queste e i comportamenti dell’individuo. Così si riesce a riconoscere un’eventuale disfunzione comportamentale, e successivamente si sceglie cosa fare. Il tipo di percorso che si sceglie è essenziale per far sì che l’atleta raggiunga il massimo e per far sì che riesca a mettere ordine non solo nello sport ma anche nella vita. Quindi si tratta di un lavoro doppio”.

Esistono programmi o interventi specifici che hanno dimostrato efficacia nel supportare atleti con storie di traumi infantili?

“Noi psicologi abbiamo un codice etico da seguire, possiamo parlare del peccato ma non del peccatore. C’è sicuramente una premessa da fare: molto spesso si lavora sulla preparazione fisica. Le società hanno il preparatore atletico, il fisioterapista, il massaggiatore. Quando invece si parla dell’aspetto mentale, in molti sono scettici. Bisogna quindi distinguere le capacità cognitive e le capacità fisiche di una persona. Se un atleta arriva a un tipo di fragilità, senza supporto, tende a crollare. E così non si possono ottenere risultati nel medio o lungo termine. Le abilità cognitive, la flessibilità cognitiva, la capacità di pensiero, la decision making, vanno allenate. Quelle fasi sono essenziali, va creato un setting vero e proprio per far sì che io scenda in campo aggressivo e/o concentrato. I risultati magari non possono essere dimostrati empiricamente, ma possiamo vederli sul campo ogni giorno. Alla fine si tratta di un percorso, prima si inizia a lavorare su questo, prima diventi forte e completo. Più si temporeggia, più si rischia di trovarsi di fronte a traumi importanti. E, in questi casi, è difficile intervenire perché, più avanti si va nella vita, più un individuo tende a seguire quelle che sono le proprie caratteristiche di personalità. Soprattutto gli atleta con tanti soldi e una personalità spiccata, non c’è tanto margine per sistemare alcuni traumi passati. Ecco perché sottolineo l’importanza dei settori giovanili. In caso contrario, il campo verrà usato per alienarsi dal dolore. Ma, una volta raggiunta l’età adulta, l’alienazione diventano le sostanze stupefacenti, l’alcol e/o sostanze psicotrope”.

Analizzando varie situazioni, abbiamo capito che è possibile per un atleta superare gli effetti di traumi infantili attraverso il supporto psicologico. Come può la consapevolezza dei propri traumi influenzare positivamente la performance di un atleta professionista?

“Questo varia da atleta ad atleta, quindi non possiamo rendere universale una risposta. Ogni atleta ha le sue difficoltà, su cui bisogna lavorare. In primis si lavora su questo, poi su cosa fare per risolvere questo tipo di problema. Se si tratta di traumi leggeri, si risolvono con strategie specifiche. In situazioni pesanti, possono volerci anche mesi per risolverle del tutto. Dunque sono importanti la pazienza e la voglia di reagire che spinge l’atleta a dare il meglio di sé anche in condizioni di criticità. La predisposizione dell’ansia pre-gara, ad esempio, è una anticipazione di pensieri che tendono a metterci preoccupazione. Se si riesce a gestirli, l’ansia diventa energizzante. Se invece si diventa succubi del proprio pensiero e della propria immaginazione della realtà, ecco che si registrerà un abbassamento della performance. Queste sono tutte strategie che si possono imparare. Ma è un percorso che deve partire prima di tutto dalla società, che si deve preoccupare del benessere dei propri atleti e funge quasi da agenzia educativa. Perché, alla fine, possiamo fornire mille soluzioni o supporto, anche attraverso le nostre conoscenze, ma sono le persone di cui ci circondiamo a tirare fuori il meglio o il peggio di noi”.